活動記録 2

2010~16年 | 学習支援編

CoCoLoは「勉強」から逃げない

どうして「自信」につながらないのか

様々な課外活動をおこなってきた中で、たくさんの子どもたちの長所や才能と出会うことができた。しかしながら、長所を認めても「自信」につながらない場合も少なくはなかった。素晴らしい才能が埋もれていくような気がして歯がゆい思いがあった。どうして「自信」につながらないのか。その答えを考えていくと、「勉強」にたどり着いた。

どんな長所があっても「勉強」をちゃんとやらなければ厳しい目を向けられてしまう子どもたちの現実

子どもたちは「勉強」から逃れることはできない。どんなに絵が上手くても、どんなにダンスが踊れても、どんなに動物に優しくても、「勉強」をちゃんとやらなければ周囲から厳しい目を向けられてしまう。ならば、私たちCoCoLoの会も「勉強」から逃げてはならない。もしもっと「勉強」ができるようになる方法があるのなら、それをつきつめる必要があるんじゃないか。当時はそんな風に考えていた。

認知特性に合わせた指導開始

学び方にも個性があることに気づく

もっと「勉強」ができるようになる方法を見つけたい。その答えを探すため、塾教材を含むあらゆる教材を研究したり、脳科学の本まで読み漁った。そのような中で1つ心に残ったのが「認知特性」という言葉だった。

「認知特性」とは簡単に言ってしまえば「学び方も一人ひとり異なる」ということで、例えば、漢字を何度も書かなければ覚えられない子もいれば、書いても全く頭に入らず、頭の中で繰り返しイメージした方が覚えやすい子もいる。そこからヒントを得てこれまで以上に子どもたちひとり一人の特徴を注意深く観察するようになった。

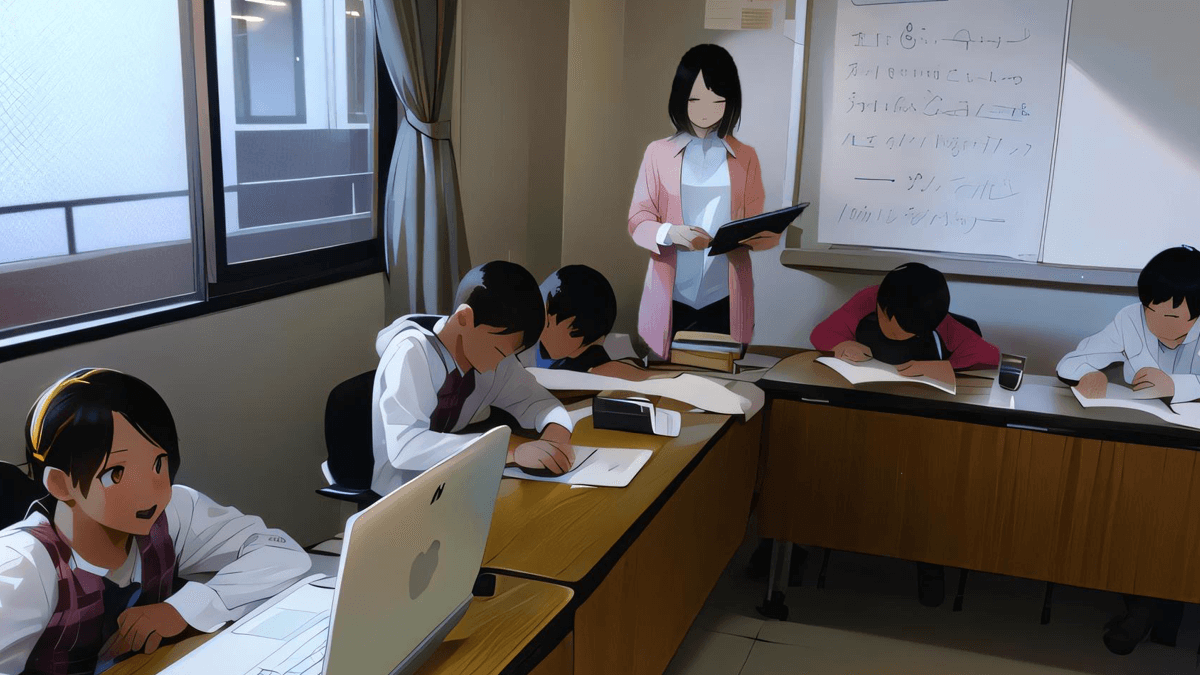

「話しながら頭の中を整理する」特性

具体例を1つ挙げると「話しながらでないと頭の中が整理できない」中学生がいた。この特性は黒板を前にした一斉授業には大変に不向きで、実際に授業では何を言ってるのかさっぱりわからず、よく居眠りをしているとのことだった。

当時のCoCoLoの会の教室はいくら少人数といえど、周りの子への影響も気になり、はじめは困惑した。しかしながら、その子を見ていると決してやる気がなくて勉強に関係のない話を永遠としているわけではないことがわかった。

もしかするとと思い、腹を決めてその子の話し相手をしてみることにした。すると、もともと頭の回転が速かったその子はみるみるうちに成長し、自ら次々と答えを導びき出せようになっていった。それも、私たちの思考速度を超える速度で。ちなみに、ここにやってきた当初の偏差値は40だったが最終的には60を超えていた。

試せることはすべて試した

- 漢字を何度 書いても覚えられない子には、唱えて覚える学習法を提案

- 紙での学習が苦手な子にはタブレット学習を導入

- 個々のニーズにあわせてオリジナルのデジタル教材を開発

- 目が疲れやすい子にはブルーライトカット防止の眼鏡を提供

- 視覚が敏感な子には、プリントの色をクリーム 色に変えたり、説明する際の色を黒ではなく、本人が見やすい色(赤や青)に変更

しかし、どんな方法を試しても学力が身につかない子がいる

試行錯誤はまだまだ続く・・・

1. 10-16 | 課外 勉強だけでなく心も育てる

2. 10-16 | 学習 CoCoLoは勉強から逃げない

3. 17,18 | 地域 ALL地域で子どもを育てる!

4. 17,18 | 学習 少年との衝突と価値観の大転換

5. 17,18 | 学習 成績向上と「教える」を手放す

6. 17,18 | 不登校 「まっぷ」誕生と出席扱い

7. 19 | 大改革「全面無料化」へ

8. 19 | 「させたい」から抜け出す準備期間

9. 19 | 子どもに教わった本気の「やりたい」

10. 20,21 | ココロの憲法の誕生

11. 20,21 | スクールからスコーレへ

12. 22 | 地域へ飛び出すCoCoLoの理念

目次に戻る